La Media Education concorre alla formazione del “cittadino scientifico” della network society proprio perché l’uso delle nuove tecnologie deve comportare un’attitudine critica e riflessiva nei confronti delle informazioni, l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione, un interesse a impegnarsi in reti con scopi culturali.

Il pioniere degli studi sulla comunicazione sociale e precursore del World Wide Web, Marshall McLuhan, circa la non neutralità dei mass media affermò che “il medium è il messaggio” [1]. In altri termini: un insieme di risorse informative che la rete rende disponibili prevede una comunità di individui che usa consapevolmente Internet per comunicare, informarsi, apprendere ed effettuare transazioni; prevede un’organizzazione culturale delle conoscenze e competenze, immanenti all’insieme di risorse informative rese fruibili dalla rete, che possa esprimersi in modalità coscienziali.

La network society e le contraddizioni tra “pensiero” e “applicazioni”

Le

contraddizioni tra procedure, tecnica (funzionalità) e pensiero critico

(abilità che permette di indagare cercando riscontri oggettivi e di

verificare le informazioni acquisite, di valutare e interpretare dati e

esperienze al fine di giungere – autonomamente – a conclusioni chiare e

precise), tra “efficacia operativa” e “razionalità” e, generalizzando,

tra “lavoro manuale” e “lavoro intellettuale”, non sono storicamente una

novità. Tuttavia, l’asse portante dell’attuale network society,

sembra divaricare in modo accentuato la “fruizione” dal “senso”, il

“lessico” dalla “semantica”, permeando le relazioni sociali con la

peculiare dicotomia, pedagogicamente nociva per lo sviluppo culturale

della società, tra le “abilità” e le “esperienze della riflessione”.

Nella

contemporaneità, essere edotti sull’evidente contraddizione tra il

“pensiero”, generato e sostenuto dal sistema tecnico-economico, e le

“applicazioni” è di fondamentale importanza per saper valutare le

informazioni che si vogliono gestire e ben progettare le azioni che si

intendono intraprendere. Si tratta non di una velleitaria singola life skills, ma di un insieme organico di sotto skills che portano il soggetto a saper svolgere diverse operazioni:

- la chiarificazione come capacità di vagliare e mettere a fuoco la questione e attribuire ad essa un significato

- l’analisi come capacità ad articolare la problematicità della questione nei suoi aspetti diversi, analizzandone anche i punti impliciti

- la valutazione, il saper accertare il valore delle fonti di informazione verificandone l’attendibilità, l’accordo tra esse, la credibilità

- l’influenza come capacità di ampliare i dati di partenza, tramite inferenze e deduzioni

- il controllo come abilità nel saper monitorare il ragionamento durante tutto il processo

Capacità di critica e gestione delle tecnologie: la Media Education

L’assenza della capacità di critica – nel campo dell’I. C. T. – si rileva, esemplificando, nella scarsa considerazione delle derive mercantili indotte dall’obsolescenza programmata,

quella strategia produttiva che causa la “svalutazione economica di un

bene o di uno strumento di produzione derivante dal progresso

scientifico e tecnologico che ne fa immettere continuamente sul mercato

di nuovi e più sofisticati”. Esercitare la critica,

viceversa, vuol dire discernere, distinguere consentendo alla mente di

suddividere gli oggetti di pensiero in ricevibili e non-ricevibili, di

produrre rappresentazioni attendibili della realtà, di non cedere alla

logica che rende precocemente obsoleto ciò che ha un ciclo di vita più

esteso [2].

Il

ragionamento allude ad una necessità storico-sociale: conciliare le

prassi sociali di produzione e consumo (comprese le innovazioni

tecniche) con lo sviluppo cognitivo e di personalità individuale e

collettiva per definire in modo rigoroso una persona come digital-addicted.

La

conoscenza e la capacità di padroneggiare e gestire strumenti

tecnologici non è scindibile dalla capacità di veicolare ed interpretare

i contenuti che vengono trattati con i diversi media, dai

libri (strumenti quest’ultimi ben lontani dallo scomparire, anche perché

spesso valido antidoto a certa superficialità mediatica) ai mezzi

digitali.

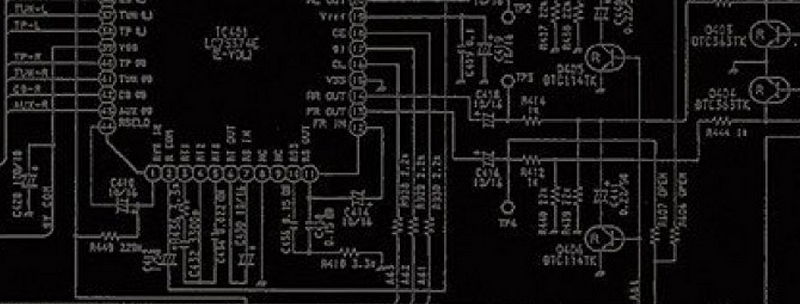

Il potenziale scientifico insito nella riorganizzazione

odierna dei sistemi di produzione e riproduzione della formazioni

economico-sociali ha posto le basi allo sviluppo delle reti di

telecomunicazione, alla nascita dei circuiti integrati e dei

microprocessori, allo sviluppo dei protocolli di comunicazione digitale

e, infine, all’avvento di interNET (come infrastruttura di

telecomunicazioni) e del WEB (come ragnatela di contenuti

digitali legati tra loro attraverso collegamenti ipertestuali), ma non

ha innescato contestuali percorsi di “cittadinanza scientifica”.

È così emersa la network society – come

forma dominante di organizzazione socio-economica della nostra epoca -,

ma ancora tardano ad apparire i “cittadini scientifici” essendo

deficitari della consapevolezza necessaria nel distinguere

l’alfabetizzazione digitale dell’essere online dal saper usare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informatica

(TSI) in ambito lavorativo, comunicativo e nel tempo libero;

nell’essere consapevoli di come le TSI possono incentivare la creatività

e l’innovazione; nel comprendere le problematiche legate all’efficacia

delle informazioni disponibili e dei principi giuridici ed etici che si

pongono nell’uso interattivo delle TSI.

La Media Education [3] trova oggi il terreno di intervento nel concorrere alla formazione del “cittadino scientifico” della network society proprio perché l’uso delle TSI deve comportare – evitando “passività”, “alienazione”, “subalternità” -, un’attitudine

critica e riflessiva nei confronti delle informazioni disponibili,

l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi, un interesse a

impegnarsi in comunità e reti con scopi culturali, sociali e/o

professionali.

È noto che esiste «una vera e propria funzione attiva o formativa messa in atto dai media

sul pubblico, perché, al di là della discordanza tra le teorie degli

effetti dei media, non si può dubitare del fatto che essi abbiano la

capacità di trasmettere messaggi, fornire modelli di comportamento,

mettere in risalto opinioni e valori» [4]; non è altrettanto chiaro che su questa dimensione empirica si debba innestare un’intenzionalità socializzatrice

nonché d’istruzione e di coerenti percorsi curricolari didattici,

educativa e formativa; non è del tutto condivisa la necessità di

introdurre processi semplici e lineari riassumibili in due cardini:

“orizzontalità” e “knowledge experience”.

Media Education, media literacy e pensiero critico

L’attuale tematizzazione culturale e pedagogica della Media Education,

a partire dall’uso stesso di questa efficace dizione, si deve a Len

Masterman nei primi anni Novanta, collocandosi in una zona di incrocio

fra Cultural Studies ed “educazione attiva”, il concetto di “Sistema formativo” e di educazione alla cittadinanza. L’aspetto più recente della Media Education risiede nella sua identità epistemologica che tiene insieme l’alfabetizzazione (media litercy)

e il “pensiero critico”, l’educazione dei soggetti come fruitori e come

produttori di messaggi, la multimedialità come ricombinazione degli

elementi della dimensione extragenetica, artificiale, culturale della

condizione umana, come “attualità antropologica” che incorpora una

strategia didattica pervasiva dove i media di longeva

configurazione e nuova generazione interagiscono nei processi di

socializzazione e, precipuamente, d’insegnamento e apprendimento [5].

Conseguentemente, l’orizzonte della Media Education non è riducibile al solo fare qualche

“buona esperienza” utilizzando una certa strumentazione tecnologia, ma a

come l’organizzazione sociale e le istituzione delegate alla formazione

sono in grado di assumere i media come parte integrante della

propria fisiologia d’inclusione sociale e di metodologie apprenditive,

investendo risorse e competenze per migliorare la formazione nelle

conoscenze e nelle competenze di cui la scuola ha la prerogativa

pedagogica [6]. La Pedagogia della Media Education

mette in evidenza la necessità di uscire dal paradigma difensivista,

tipico di una cultura che vedeva nei media soprattutto i caratteri

dell’aggressione culturale. La Media Education [7] oggi si propone come strategia di empowerment, di emancipazione culturale, persino di uscita dalla subalternità d’una gerarchia sociale cristallizzata.

La Media Education e l’oligarchia delle produzioni digitali

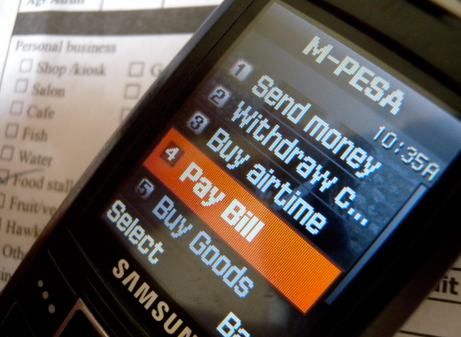

Ancor più efficace il ruolo della Media Education risalta quando si osservano fenomeni costitutivi d’una nuova e potente oligarchia planetaria delle produzioni digitali [8].

InterNET ne rappresenta l’intelaiatura, e i suoi utenti, vale a dire

circa tre miliardi di persone, la forza lavoro utilizzata. Le nuove

tecnologie digitali fanno ormai parte della nostra vita quotidiana, le

portiamo addosso e controllano tutti gli ambienti della vita sociale,

dai luoghi di lavoro ai templi del consumo. La Media Education

propone una riflessione sui dispositivi attraverso i quali questa

oligarchia e queste tecnologie catturano e colonizzano l’immaginario

umano a fini di profitto economico e di controllo sociale. Può mettere

in luce il risvolto di tutto ciò, ovvero l’emergere di una nuova e

impercepita sudditanza di quel popolo virtuale che, riversando

ingenuamente messaggi, fotografie, selfie, ansie e desideri su

piattaforme e social-network, contribuisce con le sue stesse

pratiche a rafforzare forme di dominio, discriminazioni, esclusione

scoiale. Non conosciamo ancora le conseguenze sui tempi lunghi di questo

ulteriore passaggio del modo di produzione di beni e servizi Chiara

invece appare la necessità di immaginare pratiche di decolonizzazione

personale e collettiva per istituire nei luoghi ordinari della vita

varchi di liberazione dall’ignoranza.

Ripercorrendo la

micro-fisica dei processi innescati dai dispositivi digitali che mediano

l’attività lavorativa – smartphone, piattaforme, sistemi gestionali,

registri elettronici – si esplorano alcune metamorfosi radicali che,

mentre rovesciano il rapporto millenario tra gli umani e i loro

strumenti, sconvolgono ciò che fino a ieri è stato chiamato

familiarmente chiamato “lavoro”. Alcuni territori chiave – la

digitalizzazione della scuola, della professione medica, dei servizi,

dei trasporti condivisi, dei grandi studi legali e delle banche –

assunti come analizzatori, raccontano l’impatto trasformativo delle

nuove tecnologie e il disorientamento dei lavoratori. Ma, nello stesso

tempo, fanno emergere le linee su cui questo processo procede: la

cattura degli atti, la dittatura dei dati, il trionfo della quantità e

le narrazioni sostitutive con cui esso si racconta. Eventi di stringente

attualità.

Proprio riflettendo su queste tendenze che velocemente

attraversano la condizione umana fino al punto di chiamare in causa il

singolo, infine, la Media Education può intervenire con

efficacia per contrastare quattro pericolose tendenze generali –

l’autismo digitale, l’obesità tecnologica, l’ethos della quantità, lo smarrimento dei limiti – e si chiede se non sia forse giunto il momento, dopo le ambigue interpretazioni del Novecento, di cominciare a distinguere il progresso sociale dal progresso tecnologico [9].

Note

[1] Cfr. Understanding Media: The Extensions of Man, 1964.

[2] Cfr. A. Maestri, F. Gavatorta, Content evolution. La nuova era del marketing digitale, FrancoAngeli Edizioni, 2015.

[3] La Media Education è

un’attività, educativa e didattica, finalizzata a sviluppare una

informazione e comprensione critica circa la natura e le categorie dei

media, le tecniche da loro impiegate per costruire messaggi e produrre

senso, i generi e i linguaggi specifici, in grado di orientare verso

l’uso consapevole dei media e dei dispositivi tipici dell’Information and Communications Technology.

[4] Rif. a D. Felini, Pedagogia dei media, Questioni, percorsi e sviluppi, Editrice La Scuola, Brescia, 2004.

[5] Cfr. a cura di R. Farné, Le buone pratiche di Media Education nella scuola dell’obbligo – Una ricerca empirica in Emilia-Romagna, 2010; reperibile al link: http://www.corecomragazziemiliaromagna.it/pdf/media_education.pdf

[6]Op. cit. Le buone pratiche di Media Education

[7] Rif. J. Gonnet, Educazione, formazione e media, Armando, Roma, 2001. P.C. Rivoltella, Media education. Modelli, esperienze, profilo disciplinare, Carocci, Roma, 2001. D. Buckingham, 2006, Media education. Alfabetizzazione, apprendimento e cultura contemporanea, Erikson, Trento, 2006.

[8]Approfondite analisi su questi temi sono contenute in R. Curcio, L’IMPERO VIRTUALE – COLONIZZAZIONE DELL’IMMAGINARIO E CONTROLLO SOCIALE, Sensibili alle foglie, 2015; a cura di R. Curcio, L’EGEMONIA DIGITALE – L’IMPATTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NEL MONDO DEL LAVORO, Sensibili alle foglie, 2016; R. Curcio, LA SOCIETÀ ARTIFICIALE – MITI E DERIVE DELL’IMPERO VIRTUALE, Sensibili alle foglie, 2017.

[9] Cfr. opere citate in nota 8.

Fonte:

| AGENDA DIGITALE |