Per una critica e una cultura della Rete partecipate e autonome (pure in Italia?)

Creare alternative all’economia liberista, alle cyber-omologazioni e ai nuovi info-monopoli: yes we can !

Lo

tsunami dell’innovazione high-tech ha contribuito non poco a mandare in

frantumi ogni possibile programma per un’economia globale adeguata alle

esigenze degli oltre sette miliardi di persone oggi in circolazione sul

pianeta. Pur a fronte di dinamiche più ampie e imprevisti vari, nel

complesso è evidente come in questi anni siano venute sempre meno le promesse di prosperità e benessere diffuso sull’onda del progresso tecnologico

(quantomeno nelle società occidentali e al di là dei minimi vantaggi

offerti da internet e device sparsi). L’emergere dell’élite digitale ha

pesato (e pesa) parecchio in una distribuzione della ricchezza sempre

più verticale anziché orizzontale come ci si aspettava (1% vs. 99%). In

altri termini, come chiarisce il critico mediatico e docente newyorchese

Douglas Rushkoff nel suo libro fresco di stampa Throwing Rocks at the Google Bus, le conseguenze di «questo tornado tecnologico… stanno intrappolando l’umanità intera». Ovvero:

È ora di ottimizzare l’economia rispetto agli stessi esseri umani che si presume debba servire.

Dove

è il sottotitolo del libro a mettere il dito nella piaga: «in che modo

la crescita è diventata il nemico della prosperità». Perché, tanto per

essere chiari, non è che i venture capitalist investano in una start-up

per vantarne la proprietà o dare spazio a un qualche progetto, bensì

per rivenderla — nei tempi più stretti e con il massimo di ricavi

possibili. La crescita è

il mantra obbligatorio. Conquistare, subito, ampia visibilità e massa

critica. Contano soltanto gli steroidi digitali:

L’azienda finisce per virare dalla sua mission originaria onde poter crescere al punto da mettere a segno un “home run” , sotto forma di acquisizione o entrata in borsa. E i finanziatori preferiscono vederla morire piuttosto che farla vivere con una vittoria modesta.

Un

quadro dove convergono fattori apparentemente disparati: big data e

‘tutto gratis’, robot e intelligenza artificiale, algoritmi nelle

piattaforme social e nelle transazioni azionarie, le pratiche

monopoliste delle mega-corporation e la cosiddetta ‘sharing economy’,

fino al costante rischio di nuovi tracolli economici, come già accaduto

con lo scoppio della bolla dot-com d’inizio 2000, la crisi di Wall

Street con ripercussioni mondiali del 2008/9 e il recente collasso

dell’Eurozona.

Un

quadro dove convergono fattori apparentemente disparati: big data e

‘tutto gratis’, robot e intelligenza artificiale, algoritmi nelle

piattaforme social e nelle transazioni azionarie, le pratiche

monopoliste delle mega-corporation e la cosiddetta ‘sharing economy’,

fino al costante rischio di nuovi tracolli economici, come già accaduto

con lo scoppio della bolla dot-com d’inizio 2000, la crisi di Wall

Street con ripercussioni mondiali del 2008/9 e il recente collasso

dell’Eurozona.

Attenzione, però, rimarca Rushkoff: la colpa non va addossata unicamente a Google & co,

ai suoi dirigenti e impiegati, che diventano invece facile bersaglio

del 99% e si beccano i sassi tirati contro gli autobus che li

trasportano ogni giorno da San Francisco negli uffici di Mountain View

(le proteste di piazza risalenti a un paio d’anni fa e a cui allude il titolo del volume). Ovviamente il problema è ben più complesso, anzi:

L’economia digitale del XXI secolo viene tuttora gestita con un sistema operativo basato sulla macchina da stampa del XIII secolo.

Il

riferimento più ampio è alla cultura imperante a livello economico,

oltre che socio-politico, dove gli azionisti impongono simili crescite

verticali assolutamente insensate, dove contano solo i ‘capital gain’

rispetto a più modesti ma sicuri dividendi, dove non si esita a

inglobare o far fuori nottetempo i diretti rivali. Già, come se la

crescita non abbia limiti: il

miraggio dell’era post-capitalista veicolato dalle politiche neo-con e

neo-liberiste, prontamente abbracciate fin dai suoi albori dalla Silicon

Valley – come descrivevano nel 1995 gli accademici britannici Richard Barbrook e Andy Cameron in “The Californian Ideology”, critica

acuta del neo-liberismo dot-com superata solo in parte e tuttora

cruciale per la memoria storia del digitale. E pur se oggi

quell’egemonia dei tech-libertariani non è più così possente e subisce

critiche (e abbandoni) diffusi, cosa potrà mai sostituirla? Forse una

miriade di teorie e pratiche scioltamente interconnesse (con gli

obbligatori agganci offline), o magari una varietà di spazi

iper-frantumati tanto quanto la “balcanizzazione” dell’odierna internet?

In

altri termini, la complessa molteplicità tra cause/effetti di diversa

origine evidenziata da Rushkoff rivela comunque uno “zoccolo duro”

nell’inarrestabile innovazione high-tech (o presunta tale) non vanno

certo sottovalutate. Tanto per restare nell’area di San Francisco, dove

la gentrificazione

innescata dal tecno-boom aveva preso piede già a inizio anni ‘90 (ne

sono stato testimone diretto), questi problemi continuano ad aumentare a dismisura,

anziché ridursi. La popolazione di homeless è alle stelle, per non

parlare dei precari in tutti i sensi, con costi (e qualità) della vita

davvero impossibili, anche per chi ha un’occupazione stabile.

Non a caso una recente inchiesta curata da Vox propone il titolo “Essere senza tetto è un lavoro a tempo pieno”, e

vi si legge fra l’altro che «i prezzi degli affitti in quest’area

tecnologica sono aumentati in maniera ben più rapida che nel resto del

paese», per via della forte richiesta e delle strette normative per la

costruzioni di nuovi alloggi. E pur se il problema degli homeless a San

Francisco risale agli anni ‘80 (il primo centro d’accoglienza venne

aperto nel 1983), oggi è in corso «un’epidemia di sfratti»:

Prima del 2011, ogni mese venivano sfrattate 300–350 persone, ora siamo a oltre 600. Dal 2013 gli sfratti in cui l’affittuario non ha commesso alcuna infrazione del contratto sono saliti del 115%.

Mentre

l’avanzata a testa bassa dell’high-tech è quantomeno una con-causa di

simili problemi sul territorio, continuano tuttavia a essere

sottovalutate le ricadute complessive dell’era digitale. Giusto per fare

qualche esempio:

Dopo le rivelazioni di Snowden, sappiamo bene di essere sotto sorveglianza diffusa ma il messaggio generale è che non c’è nulla da temere; le maggiori piattaforme di social media continuano a consolidarsi e occupare altri spazi (fino al capitalismo-piattaforma); cresce il trend del passaggio dal PC a smartphone/tablet con tecnologie sempre più opache e basate sugli algoritmi, e l’annessa “balcanizzazione” della Rete (incluso l’ampliamento del Deep Web).

E

ancora: già finito l’abbraccio tra movimenti di protesta quali

Indignados e Occupy (o scenari tipo le Primavere Arabe) e i social

media? Stanno forse emergendo app collaborative per amplificare o

esaltare le manifestazioni di piazza? E a livello più individuale, che

dire di una tecnologia che ci sommerge sotto una mole impressionate di

dati? E delle continue corse all’aggiornamento di stato, all’estensione

della cerchia dei follower e altre dinamiche di “reputazione”? Quali gli

agganci (se esistono, o sono mai esistite davvero) di simili pratiche

“narcisistiche” il legame con il quotidiano offline?

Si tratta insomma di proporre (o, meglio, rilanciare seriamente) una Net Critique

ampia e articolata, di proporre quella critica a e di internet oggi

apparentemente superata dalle spinte imprenditorial-economiche globali

di cui sopra. Come avviene da tempo per la critica ai mass media dei

nostri tempi (cinematografica, letteraria, culturale) dobbiamo

riappropriarci di questi strumenti di lettura per (provare a) metterne

in risalto le dinamiche meno apparenti e (cercare di) immaginarne gli

scenari futuri.

Un

approccio questo, attenzione, che non spetta unicamente ai ‘critici’ o

agli ‘intellettuali’ (se mai esistono ancora), bensì all’intero popolo

della Rete. Anzi, nell’attuale fase di stagnazione politico-culturale,

tocca a ciascuno di noi elaborare e sostenere pratiche di

riorganizzazione alternativa degli strumenti sociali in rete perché

supportino i movimenti politici di base.

È quanto continua a suggerire fra l’altro Geert Lovink nel suo ultimo libro Social Media Abyss

(di prossima uscita anche in Italia presso Egea, con traduzione del

sottoscritto), che prosegue il percorso avviato nel 2004 con la

fondazione dell’Institute of Network Cultures

ad Amsterdam, oltre a docenze, interventi e libri successivi. E dove si

affrontano in dettaglio domande scottanti, oltre a quelle accennate

poco sopra, tra cui:

Come usare la Rete per rilanciare la politica e la cultura libertaria? Com’è possibile ripensare un modello comunicativo digitale senza subire l’omologazione dei social network? Cosa tiene insieme il culto del selfie e la passione per l’anonimato? In che senso la teoria critica è utile per la prassi politica in rete?

A

riprova del fatto che, insieme all’impegno di molti altri ricercatori,

esperti ed attivisti, esiste e cresce un movimento europeo per la

critica alla cultura di Rete e alle sue trasformazioni (finanziamento

dell’arte digitale, nuove forme di pubblicazione, estetica e politica

dei video online, cultura dei motori di ricerca, riorganizzazione della

conoscenza in rete). Mettendoci in guardia anche sui rischi di

‘retroguardia’ – in particolare rispetto a certe posizioni condivisibili

ma fin troppo parziali o superficiali di critici Usa quali Sherry

Turkle, Nicholas Carr, Andrew Keen o Jaron Lanier:

Poco ma sicuro: c’è bisogno di un approccio articolato per non cadere vittime della semplice rassegnazione del ‘romanticismo offline’ — posizione assunta fin troppo facilmente quando ci accorgiamo di non poter stare al passo e la routine prende il sopravvento.

Anche

a rilancio delle critiche più articolate Rushkoff sul «tornado

tecnologico… stanno intrappolando l’umanità intera», questo “laboratorio

aperto europeo” rivela dunque un forte

orientamento verso la prassi politica nelle pratiche comunicative

digitali, integrando arte, mediattivismo e studi critici come strumenti

di riprogettazione di una nuova convivenza civile, uno spazio di

cittadinanza vivibile e inclusivo, non importa se urbano o online.

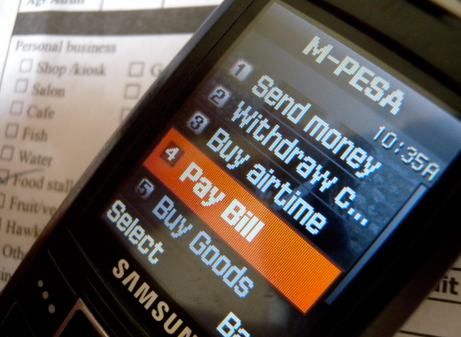

Proponendo

altresì alternative concrete all’economia liberista e ai paradigmi di

“colonialismo” digitale. Tra cui, per esempio, il MoneyLab di Amsterdam, un osservatorio sulle forme alternative di pagamento e gestione del denaro, oltre che sulle ‘economie del dissenso’ (ora che Bitcoin ha messo finalmente a nudo la propria anima elitaria e neo-con).

E le varie realtà africane che andrebbero prese a modello proprio dal

settore cyber ed economico occidentale, quali il successo del mobile money di M-Pesa, le animate discussioni online e la creazione di reti autogestite in Kenya, Uganda e altri paesi sub-sahariani.

Si tratta insomma d’insistere con la cultura critica del digitale in senso lato, con la decostruzione dall’interno del magma continuo di internet, con esperimenti di partecipazione civica. Un

quadro che, per chiudere con alcune note “nostrane”, in Italia non

sembra trovare troppa attenzione sia nell’ambito cultural-editoriale che

nell’utenza di base. A livello “macro” le start-up innovative o i

settori tradizionali ormai passati al digitale (come il

giornalismo-informazione) sgomitano tra alleanze imprenditoriali e nuove

trovate sostanzialmente finalizzate al “clickbait” (ignorando, per

esempio, la strada dei micro-pagamenti ad articolo,

così da superare anche culturalmente l’impasse provocato dal ‘tutto

gratis’). Per non parlare di manovre a dir poco anacronistiche come la recente mega-fusione tra il gruppo de La Stampa e quello di Repubblica/Espresso.

Nell’epoca

della decentralizzazione e del citizen journalism diffusi, si punta

invece a ricreare regimi di monopolio utili soltanto agli interessi (e

alle share di mercato) dei grossi gruppi editoriali e nient’affatto a

quelli dei cittadini, degli ex-lettori, o della cultura in generale.

Ancor più, ciò ribadisce

il tradizionale approccio capitalista da pescecani e attori

piglia-tutto menzionato all’inizio, teso a occupare spazio ovunque,

attirare freelance e altri “precari” con buone idee ma costretti a

lavorare per i Big pur di pagare l’affitto, e infine restringere o

azzerare i progetti autonomi e dei singoli. Ciò appare particolarmente grave nell’odierno scenario digital-italiano, dove vanno comunque emergendo spinte innovative e maker d’ogni sorta, partecipazione civica e mondo open.

Già, proprio come scriveva pochi giorni fa qui su Medium me Eugenio Damasio qui su Medium:

Si apre un’epoca fatta di ritorno a dinamiche monopolistiche simili a quelle che Orson Welles , nel 1941, raccontava nel suo Citizen Kane. Un’epoca in cui, e non solo in campo giornalistico, la redistribuzione di ricchezza è sempre più limitata e i protagonisti rimangono invariati.

Oppure come diceva Emmanuele Somma, in riferimento ai “festeggiamenti” per i 30 anni di internet in Italia (i “pionieri” risalgono al 1986-7, l’era in cui dentro e fuori il Parlamento dominava la DC):

Bisogna

dire le cose come stanno: di Internet in Italia non c’è nulla da

festeggiare, tra censure di stato e velocità da paesi africani, tra

provider imbroglioni e campioni solo di fuffa digitale. Vale la pena

festeggiare la fiera delle vanità dei tanti parassiti che hanno

salito — senza meriti — i gradini dei posti di comando? La rete in

questi anni non è andata tecnologicamente avanti e ha fatto tanti passi

indietro rispetto ai diritti digitali dei cittadini. Ma il peggio è che

questa matrigna Italia incensa solo i furbetti e allontana chi è

competente e appassionato.

Conclusioni possibili? Forse meglio pensare, più semplicemente e pragmaticamente, a percorsi praticabili sia a livello “macro” che individuali, fatti di trasversalità e contaminazione, decentramento e hacktivismo. Incluso magari un soggetto editoriale che sappia e voglia farsi carico delle istanze relative alla cultura e alla critica della Rete,

rilanciando testi e notizie significative, coinvolgendo i protagonisti e

le vicende italiane nelle dinamiche in corso a livello internazionali.

Ben al di là di traduzioni casuali di libri da cassetta o simili

estemporaneità come avvenuto finora.

Senza

lasciare il campo in mano ad accademici, esperti o “intellettuali”, ma

neppure ai circoli chiusi di correnti quali luddismo, situazionismo,

marxismo e quant’altro, o limitarsi a dire “internet è politica”.

Si tratta cioè di articolare/espandere le analisi proposte da autori

come Rushkoff e Lovink, di riprendere esperimenti meno sexy come quelli

di taglio “africano”, di superare collaborativamente il tipo approccio

mainstream di privilegiare le “prime donne” alla Morozov (pur nella

parziale rigorosità delle sue tesi sul “soluzionismo tecnologico”). Con

l’obiettivo in progress continuo di offrire longreads,

interventi, materiali di approfondimento, dibattiti aperti,

conversazioni e così via. Un contesto più esteso (e la memoria storica)

utili per stimolare al meglio l’eclettico ambito digitale nostrano,

insieme a interventi collaborativi e strumenti bottom-up per una lettura

meno ovvia e appariscente rispetto a un ampio ventaglio di referenti:

dai professionisti super-indaffarati al mini-impero imprenditoriale, dai

tantissimi individui interessati a capire meglio e darsi da fare fino

ai nativi digitali e alla generazione Z sempre china sugli amati device

“always on”.

Come scrivevo recentemente in un pezzo su CheFuturo per i 20 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza del Cyberspazio di John Perry Barlow:

Proprio

in un’epoca di massima centralizzazione di testate, socialità,

contenuti. Un appello al monitoraggio attento sui pericoli dei lucchetti

alla conoscenza e del controllo diffuso, entrambi ormai integrati nei

gadget di uso quotidiano. Un invito pressante ai cittadini vecchi e

nuovi del cyberspazio a (ri)prendere in mano il ‘bene comune internet’,

per attivarne al meglio le potenzialità creative e la partecipazione dal

basso sul territorio. Insieme all’importanza di un approccio critico

sul digitale nel senso più ampio, altra specie in via d’estinzione

nell’online odierno. … Perché, altro motto tipico in Rete negli anni

della Dichiarazione di Barlow e meritevole di un attento revival: what it is > is up to us.

Nessun commento:

Posta un commento